-

-

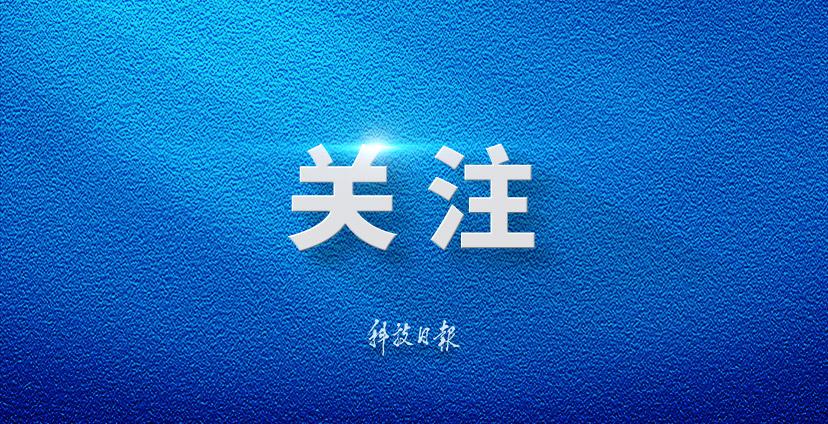

美國能源部阿貢國家實驗室團隊開發了一種新的顯微鏡技術,利用電脈沖可觀察室溫下形成電荷密度波的材料中的納秒動態。發表在最新一期《物理評論快報》上的這項成果,可廣泛應用于節能微電子領域。

新顯微鏡可觀察微電子材料納秒動態,展示類腦計算中關鍵“開關過程”|總編輯圈點

-

-

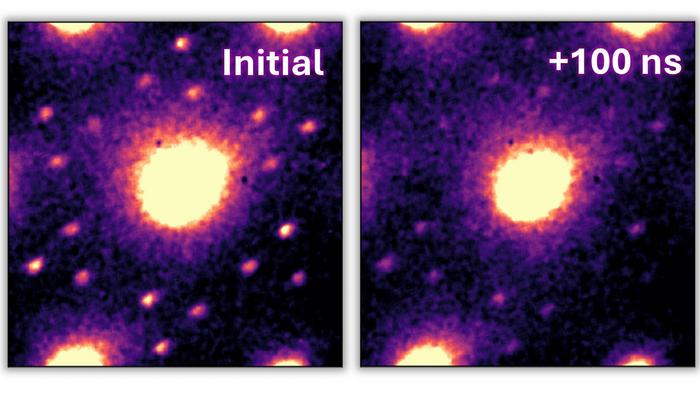

醫學界正致力于揭示環狀RNA在生物學中的復雜性,這一研究有望帶領人們迎接癌癥診療領域的革命性突破。澳大利亞弗林德斯大學發表在世界頂級癌癥期刊之一《自然評論·癌癥》上的一項新研究預測,在未來5—10年內,環狀RNA在改善癌癥治療和患者預后方面具有巨大潛力。

對腫瘤突變作用特殊,環狀RNA成癌癥診療研究新熱點|總編輯圈點

-

-

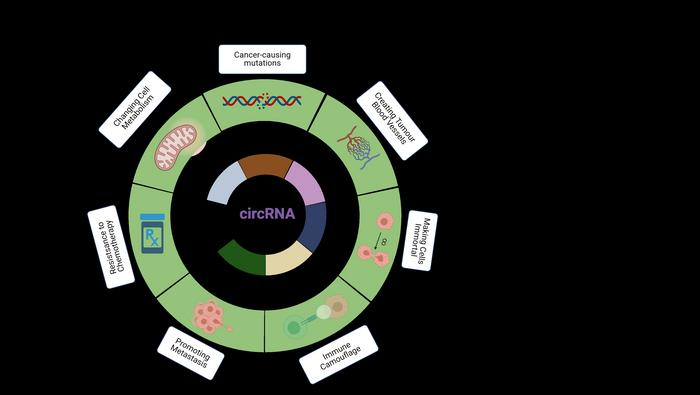

據日本東京大學官網最新報道,該大學藥學研究生院團隊發現,將能再生身體的簡單生物體基因轉移到普通果蠅體內,轉移后的基因抑制了果蠅與年齡相關的腸道問題。這表明具有高再生能力的動物基因,或會恢復干細胞功能并延長另一種生物的壽命。

抗衰老治療研究獲突破——再生基因移植恢復干細胞活力|總編輯圈點

-

-

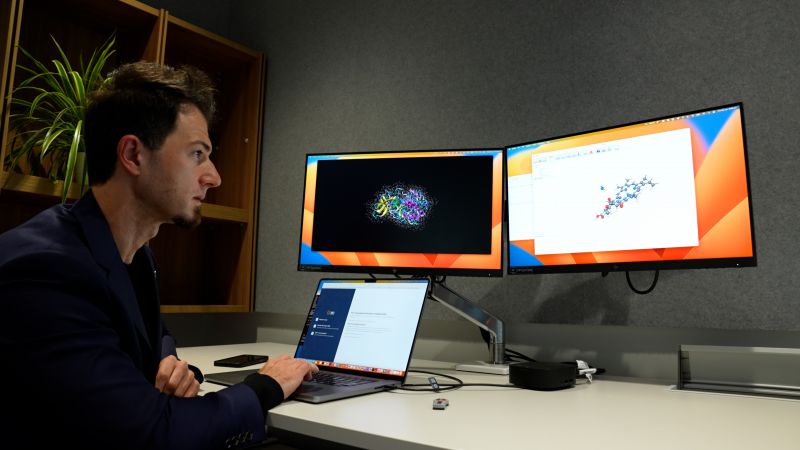

據澳大利亞墨爾本大學官網報道,該校理論家和高性能計算專家朱塞佩·巴卡副教授領導的團隊,首次實現了生物系統的量子模擬,其規模足以準確模擬藥物性能。團隊利用美國“前沿”超級計算機的計算能力,開發出新軟件,能準確預測由多達數十萬個原子組成的分子系統的化學反應和物理性質,對分子行為提供高度精確的預測,并為計算化學樹立了新的標桿。

生物系統量子模擬首次實現,對分子行為精準預測有助新藥研發|總編輯圈點

-

-

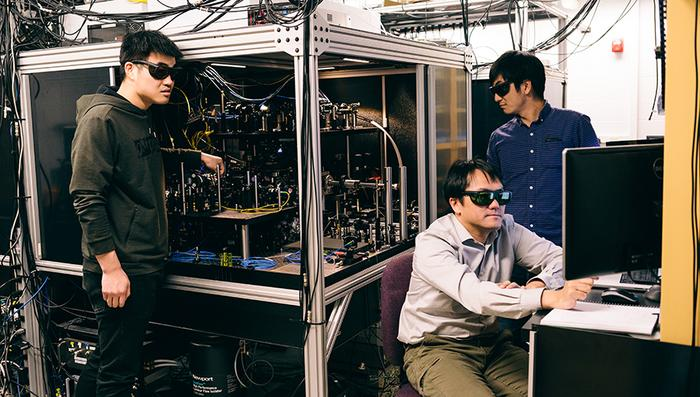

美國普渡大學團隊將堿金屬原子(銫)捕獲在集成光子電路中,可充當光子(光的最小能量單位)的晶體管。這些被“捉”到的原子,首次展示了冷原子集成納米光子電路構建量子網絡的潛力。研究成果發表在最新一期《物理評論X》上。

捕獲原子充當晶體管,新型納米光子電路顯示量子網絡潛力|總編輯圈點

-

-

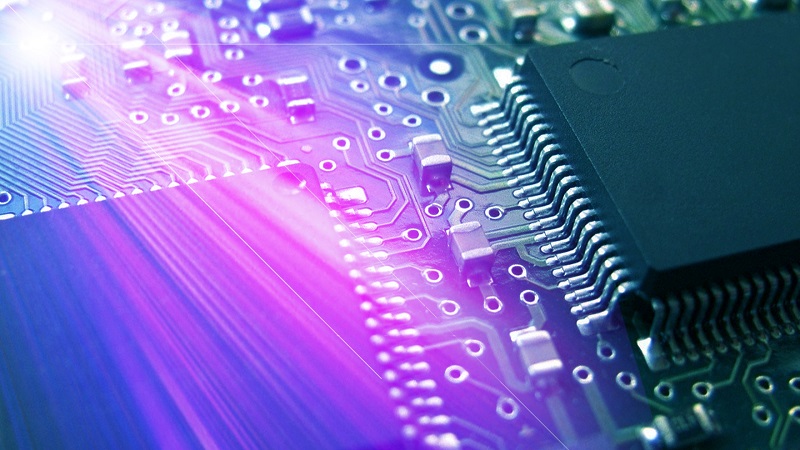

據日本沖繩科學技術大學院大學(OIST)官網最新報告,該校設計了一種極紫外(EUV)光刻技術,超越了半導體制造業的標準界限。基于此設計的光刻設備可采用更小的EUV光源,其功耗還不到傳統EUV光刻機的十分之一,從而降低成本并大幅提高機器的可靠性和使用壽命。

極紫外光刻新技術問世,能大幅提高能源效率并降低半導體制造成本|總編輯圈點

-

-

美國加州大學圣迭哥分校領導的一個研究團隊首次表明,可穿戴的非侵入性設備能在臨床環境中測量人類迷走神經活動。該設備成功記錄了人類迷走神經、頸動脈竇神經以及在頸部皮膚和肌肉中發現的其他自主神經的活動。研究發表于最新一期《自然·通訊生物學》。

實時監測神經“高速公路”是否“暢通”,非侵入性設備首次記錄迷走神經活動|總編輯圈點

-

-

發表在29日《高級功能材料》雜志上的一項最新研究中,美國萊斯大學研究人員描述了一種使用微波輻射和易于生物降解的溶劑進行選擇性鋰回收的快速、高效且環保的方法。研究結果顯示,新工藝可以在短短30秒內回收廢舊鋰離子電池(LIB)陰極中多達50%的鋰,突破了LIB回收技術中的一個重大瓶頸。

微波輻射方法提供新解決方案,鋰離子電池回收技術瓶頸獲突破|總編輯圈點

-

-

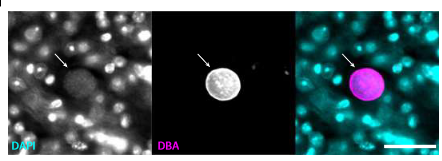

寄生蟲弓形蟲因為可以侵入人體中樞神經系統而一直被“人人喊打”,但科學家決定利用這一特征讓它充當治療工具。《自然·微生物學》29日報告了一個在動物模型中改造弓形蟲的方法,使其可穿過血腦屏障,向寄主神經元遞送治療性蛋白質。這一新技術將幫助人們開發出蛋白質遞送的替代方法。

“改造”后的弓形蟲有妙用,可向神經元遞送治療性蛋白質|總編輯圈點

-

-

孟德爾遺傳病患者通常要經過6年以上測試才能得到診斷結果。但現在,沙特阿卜杜拉國王科技大學研究人員開發出一種準確而快速的方法,名為NanoRanger,可在幾個小時內對這一類疾病進行基因檢測,從而改變傳統遺傳疾病診斷。

幾小時內即可完成基因檢測 遺傳疾病診斷速度大幅提升

-

-

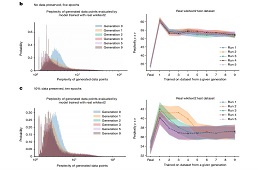

《自然》24日正式發表的一篇研究論文指出了一個人工智能(AI)嚴重問題:用AI生成的數據集訓練未來幾代機器學習模型,可能會嚴重“污染”它們的輸出,這被稱為“模型崩潰”。研究顯示,原始內容會在9次迭代以后,變成不相關的“胡言亂語”。

用AI生成數據訓練AI或導致模型崩潰

-

-

對一滴血液中數千種蛋白質的研究表明,蛋白質能夠預測多種不同疾病的發生。這項研究是葛蘭素史克公司、英國倫敦瑪麗女王大學、倫敦大學學院、劍橋大學和德國夏里特醫學院柏林健康研究所聯合開展的國際研究項目的一部分。

“一滴血”預測六十多種疾病風險

-

-

包括美國弗吉尼亞大學工程與應用科學學院在內的研究團隊,首次開發出一種可“按需打印”且能與人體相容的器官構建模塊。這將為研究各種疾病進展和相應療法帶來極大助力。研究成果發表在新一期《自然·通訊》雜志上。

“按需打印”的生物器官模塊問世

-

-

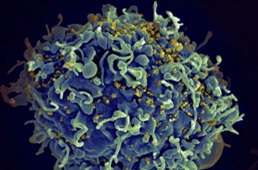

一名德國男子可能已經“治愈”了艾滋病,該病例的獨特性為人類艾滋病病毒(HIV)治療研究提供了重要經驗。自艾滋病流行40多年來,除本次這名男子外,只有6人達成了這樣的治療效果。

第七名艾滋病“治愈者”出現

-

-

最新一期《自然》雜志發表了一項抗衰老研究重磅成果:科學家首次報告了促炎蛋白IL11在動物中的衰老效應。研究發現,抑制該蛋白能改善老年小鼠的健康狀況,顯著延長小鼠的健康壽命近25%。目前仍需開展進一步研究,以確定這一結果是否適用于人類。

抑制一種促炎蛋白可延壽近四分之一

-

-

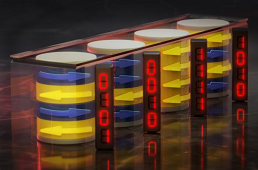

德國科學家開發出一種超材料,材料中的圓柱域不僅可存儲單個比特,還可存儲整個比特序列。發表在最新《先進電子材料》的這一成果,為研發新型數據存儲和傳感器、神經網絡的磁性變體鋪平道路。