科技日報記者 劉霞

美國哥倫比亞大學工程學院和布魯克海文國家實驗室科學家攜手,利用DNA分子自組裝技術,首次實現了三維納米電子器件的自主構建。相關研究論文3月28日發表于《科學進展》雜志。

從二維到三維能顯著增加電子產品的密度和計算能力,這一新工藝也有助于開發受大自然啟發的人工智能系統。例如,模仿人腦天然三維結構的電子器件,在運行模仿人腦的人工智能系統的效率有望優于二維架構。

現有電子制造工藝如同精密切割鉆石,可通過電子束在材料表面逐層雕刻出電路。然而,這種自上而下的方式不僅耗能巨大,而且在堆疊多層結構、創建復雜結構,并以經濟高效的方式制造三維器件時,良品率會斷崖式下跌。

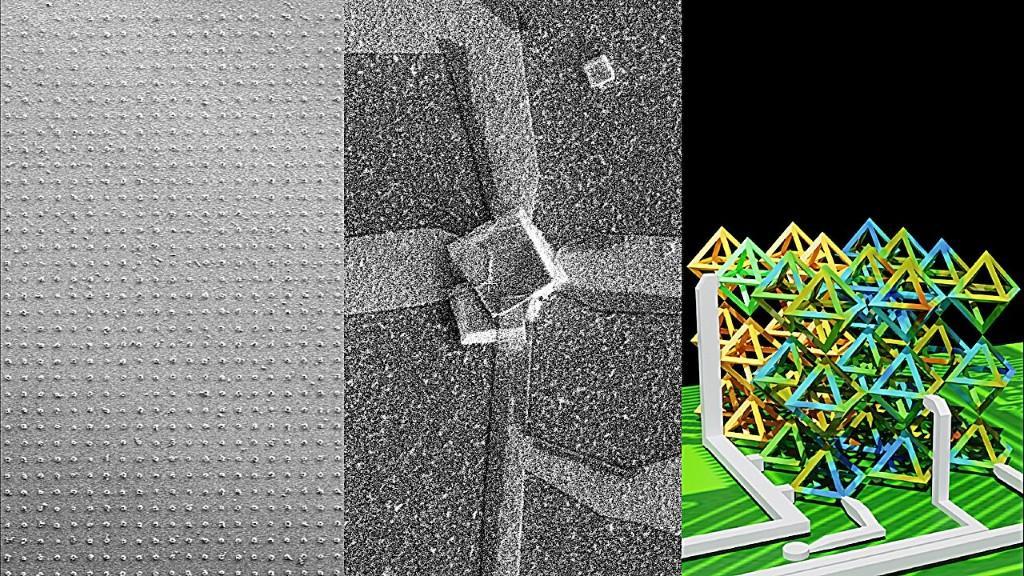

受DNA折紙技術的啟發,研究團隊開發出一種可擴展的納米制造技術。該技術結合了自下而上和自上而下的方法,可在金微陣列上選擇性生長三維DNA框架,從而制造出三維納米結構電子器件。DNA折紙技術的核心原理是將一條長鏈DNA與設計好的短鏈DNA通過堿基互補配對折疊成目標形狀,形成穩定的納米級結構。

研究團隊首先在一塊表面上鋪設金微型方塊陣列,隨后在其上附著短鏈DNA。金陣列錨定DNA折紙框架并促進其在表面特定區域有序生長,自組裝成三維DNA框架。

接著,他們使用納米級氧化硅涂覆這些DNA框架,并在其間鑲嵌半導體氧化錫,制造出的氧化錫超晶格被集成為光電流響應器件。結果顯示,這一光傳感器在被照亮時會作出電響應。

研究團隊表示,他們能在硅片上的特定位置放置數千個這樣的結構,這種可擴展方式將徹底改變制造復雜三維電子器件的方式。他們希望借助這一新方法,使用多種材料制造出更復雜的電子器件。