科技日報記者?劉霞

現代化學依賴分析儀器。從實驗室研究單個分子間的反應到工程師運作工業反應器制造出成噸產品,這些工具提供的信息使化學家能夠跟蹤分子并洞悉它們的行為。近日,美國化學會所屬專業化學期刊《化學和工程新聞》在慶祝學會成立100周年的特輯中,揭示了化學家的“百寶箱”。

核磁共振波譜與成像

很少有分析方法能像核磁共振(NMR)波譜法及其成像分支磁共振成像(MRI)那樣推動化學和醫學實踐的進展。

這些技術依賴于原子核和磁場之間的相互作用,為研究人員提供了確定固體、液體和氣體內分子結構的工具,也為給身體組織和內部器官的精細成像提供了“武器”。

20世紀50年代,商業核磁共振儀器使化學家開始能夠分析相對較小的有機分子。如今,研究人員經常使用這些儀器來研究RNA、DNA,以及其他類型的大分子和大型無機復合物,繼續推進結構生物學、醫學和材料科學等領域的發展。

X射線晶體學

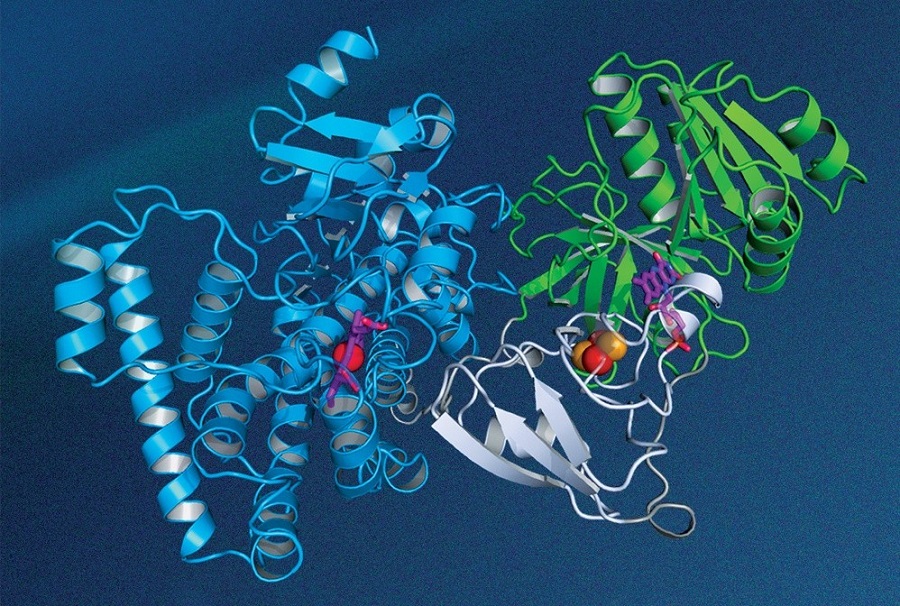

湖北大學研究人員利用X射線晶體學確定了由嗜熱細菌產生的P450酶的結構。

圖片來源:郭瑞庭/陳純琪

X射線晶體學是一門利用X射線來研究晶體中原子排列的學科。更準確地說,利用電子對X射線的散射作用,可獲得晶體中電子密度的分布情況,再從中分析獲得原子的位置信息,即晶體結構。

20世紀初,英國物理學家威廉·亨利·布拉格和威廉·勞倫斯·布拉格父子提出了數學理論,可根據觀察到的散射模式推導出晶體的原子結構,并因此摘得1915年諾貝爾物理學獎桂冠,該理論至今仍是現代X射線晶體學的基石。

近年來,科學家使用該技術來確定復雜生物結構的3D幾何形狀,例如P450酶,這種酶在細胞藥物代謝中發揮著核心作用。此外,科學家也借助該技術來了解大分子,如蛋白質和DNA的結構和功能,為藥物設計提供參考。

質譜法

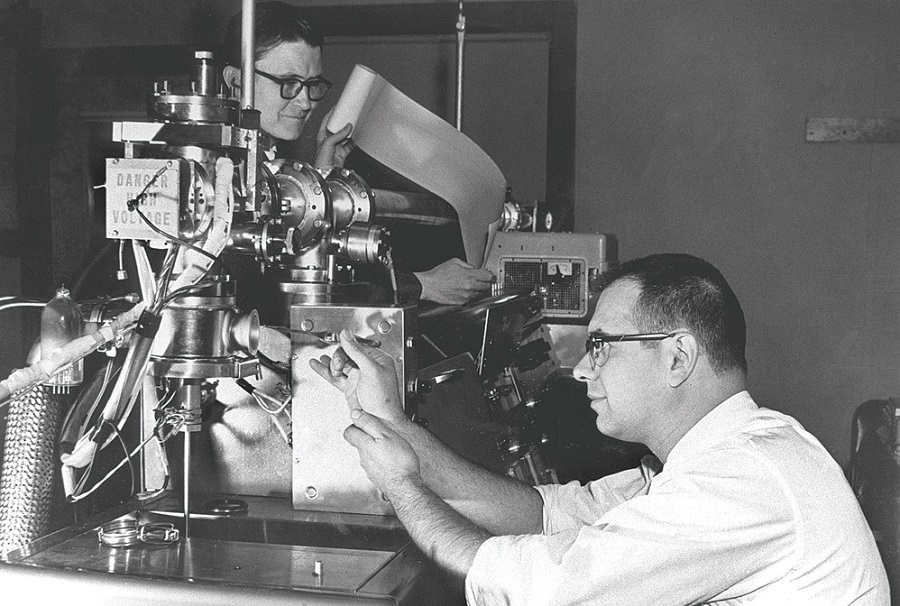

1960年,美國化學家、全球質譜界泰斗弗里德·麥克拉弗蒂(后)和羅蘭德·戈爾克在擺弄質譜儀。

圖片來源:陶氏化學公司

質譜法是純物質鑒定最有力的工具之一,包括相對分子量測定、化學式的確定及結構鑒定等。

原子、分子或微觀粒子的質量是其最基本的性質之一,長期以來一直被用來識別或確認這些物質的存在。1910年代,英國物理學家進行了一些最早的原子質量探測工作,并制成了一臺能分辨百分之一質量單位的質譜計,用來測定同位素的相對豐度,從而鑒定出了許多同位素。

在接下來的幾十年里,科學家進行了數量驚人的創新。今天,質譜法被用于單細胞和單分子質量測量,推動著生物學和醫學的發展。

色譜法

很久以前,科學家就開發了分離化學混合物成分的色譜方法。

一些最早的工作集中于利用組分分子與分離柱中顆粒結合強度的差異來分離和提純天然存在的植物色素混合物。百年來,盡管分離原理方面的創新乏善可陳,但儀器領域卻發生了翻天覆地的變化。

1950年左右,全手動方法被氣相色譜動力系統所取代。氣相色譜是一種分離揮發性化合物的技術。20世紀70年代,高效液相色譜法流行起來,為分離和分析各種化合物(包括手性藥物)提供了方法。

顯微鏡和分子成像

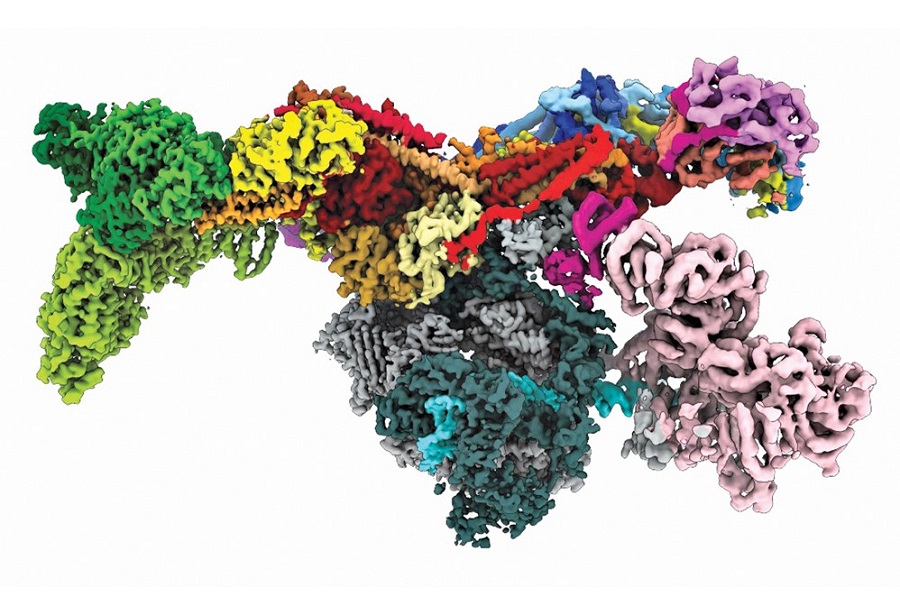

在電子顯微鏡最新進展的幫助下,研究人員推斷出了人類起始前復合體的結構

圖片來源:《科學》雜志

數百年來,對大自然充滿好奇的人們使用放大鏡來揭示肉眼看不到的微小結構。在過去一個世紀里,科學家設計出了能夠提供前所未有精確度的原子和分子視圖的儀器。

場離子顯微鏡和透射電子顯微鏡分別于1955年和1970年面世,生成了金屬樣本中單個原子的圖像。20世紀80年代出現的掃描探針顯微鏡不僅使科學家能夠對原子進行成像,還可一次操作一個原子,組裝和研究納米結構。此后,科學家繼續創新和設計方法,對越來越復雜的分子結構進行成像,比如人類起始前復合體。

超快衍射

建立和破壞化學鍵是化學反應的基本步驟。但由于電子和原子核的不穩定運動通常發生在幾飛秒內,因此追蹤它們絕非易事。

然而,在過去十年里,科學家已經設計出了為這些轉瞬即逝的分子“舞蹈動作”拍攝定格照片的方法。這些方法使用X射線自由電子激光器進行X射線的超快衍射,并使用電子相機進行電子的超快衍射。科學家可將這些圖像拼接在一起,構建出一部化學反應動力學的電影,以揭示引導反應物形成一種或多種產物的基本步驟。