深瞳工作室出品

科技日報記者 代小佩 策劃 劉恕 李坤

北京兒童醫(yī)院8樓診室,當11歲男孩被確診為孤獨癥時,他父親痛苦地捶打窗臺,抱頭大哭。一紙診斷書讓他幾乎喪失了生活的勇氣。

“孤獨癥孩子的父母要付出非常艱辛的努力,很多人都心力交瘁,感到孤立無援。”北京兒童醫(yī)院精神科醫(yī)生湯欣舟說,“希望全社會給予孤獨癥家庭更多關(guān)注。”

4月2日,世界孤獨癥日。孤獨癥又稱自閉癥,醫(yī)學上稱之“孤獨癥譜系障礙”。研究顯示,2017—2023年我國孤獨癥患病率約為7‰。截至目前,我國有超過1300萬孤獨癥患者。近年來,隨著發(fā)病率不斷上升,孤獨癥成為備受關(guān)注的社會公共衛(wèi)生問題。

——無助——

被“鎖死”的社交功能

張里塵是心理咨詢師,跟人聊天是他的職業(yè),也是他的特長。在成為父親前,他想象過父子對話的場景:兒子坐在身旁,聽他聊人生經(jīng)歷和感悟。一場又一場深度對話,編織出父子之間的精神臍帶。

命運偏偏開了玩笑。張里塵的兒子不會跟人對視,說話顛三倒四。他會忽然扔掉玩具,又眼淚巴巴地撿回,再扔出去……在北京大學第六醫(yī)院,張里塵6歲的兒子被確診為孤獨癥。

“他的世界跟普通人的世界有一堵墻。”張里塵說,無法與兒子交談,讓他很失落,隨即變得暴躁易怒,就像汽油桶,一點就燃。“我感覺自己的每根頭發(fā)絲都豎了起來。”回憶兒子剛確診的頭兩年,張里塵難掩憂傷,“我想象兒子的未來有無限可能,沒想到他的某些部分早就被‘鎖死’了。”

孤獨癥的核心癥狀包括社交障礙、興趣刻板。北京兒童醫(yī)院精神科主任崔永華介紹,孤獨癥譜系障礙分為典型孤獨癥、不典型孤獨癥。典型孤獨癥更嚴重,不典型孤獨癥包括高功能孤獨癥、阿斯伯格綜合征等,癥狀相對較輕。

“典型孤獨癥患者毫無跟人交流的興趣,他們完全沉浸在自己的世界,看似離我們很近,實際又很遙遠,是真正的‘星星的孩子’。不典型孤獨癥患者可能想要社交,但又不懂社交規(guī)則,讓人覺得言行怪異。”崔永華說,“實際上,不典型孤獨癥患者占孤獨癥患者數(shù)量50%以上。”

一位家長質(zhì)疑醫(yī)生給出的阿斯伯格綜合征診斷書,理由是孩子很聰明,能背出圓周率很多位。“判斷孤獨癥的關(guān)鍵在于社交功能,而不是智商高低。”湯欣舟說。

在一些缺乏兒童精神科醫(yī)生的地區(qū),孤獨癥容易被誤診為發(fā)育遲緩、精神分裂、多動癥、抑郁癥、焦慮癥,甚至是智障等。湯欣舟在門診遇到過許多孩子——他們用了很多藥物沒效果,多次檢查后才發(fā)現(xiàn)其實患有孤獨癥。

美國企業(yè)家埃隆·馬斯克、中國臺灣漫畫家朱德庸,都自曝患有阿斯伯格綜合征。“很多人以為阿斯伯格綜合征是‘天才病’,這其實是很大的誤解。在這些患者中,只有15%可能有某種天賦。”崔永華介紹。

兒子會不會是被誤診?會不會隨著發(fā)育完善病情好轉(zhuǎn)?在兒子被確診孤獨癥的第3年,張里塵抱著一絲希望又去了醫(yī)院,結(jié)果還是一樣。“其實,我知道我兒子跟別的孩子不同,但我不想承認。”張里塵說。

“大部分家長的反應(yīng)都是震驚、懷疑,有的互相埋怨,還有的羞愧難當。只有少數(shù)家長了解過孤獨癥,在來醫(yī)院前就做好了心理準備。”湯欣舟說。

也有一些家長很自責:是不是懷孕時哪里沒做好,是不是養(yǎng)育出了問題?北京大學第六醫(yī)院精神科醫(yī)生趙夢婕安慰他們:“孤獨癥是發(fā)育性的、多因素作用的結(jié)果,不是家長行為導致的。能帶孩子來精神科問診,你們已經(jīng)做了很多。”

——解碼——

把交往規(guī)則變成“語法”

嚴重的孤獨癥患者,可申請智力殘疾人證或精神殘疾人證,領(lǐng)取國家補貼和相應(yīng)救助福利。如果孤獨癥伴有多動癥、癲癇、焦慮等共病,醫(yī)生會根據(jù)具體情況判斷是否需要用藥。

“目前,還沒有方法治愈孤獨癥,只能通過康復訓練慢慢改善。這是一個長期過程,一般至少要做1—2年的康復。只要存在癥狀,康復就應(yīng)該繼續(xù)。”崔永華說。

幸運的是,高功能孤獨癥或阿斯伯格綜合征患者,經(jīng)過正規(guī)康復訓練,很大概率可融入社會生活。

孤獨癥康復訓練的方法是應(yīng)用行為分析療法(ABA療法)。這種方法就是把社交規(guī)則一步步分解,通過情景模擬讓孤獨癥患者學習社交規(guī)則,就像教外星人學習地球人的“語法”。

“比如,把打招呼分解成‘走近對方、在距離大約1米處暫停、說話’幾個動作,然后教孩子一個個執(zhí)行,就像給機器人輸入一串指令。執(zhí)行正確就獲得獎勵。”崔永華說。

艱難的康復非常考驗家長的耐心。“這些孩子不會舉一反三。如果站在對面的人換了,他們可能又會手足無措。所以,要不斷創(chuàng)造各種場景,教給他們各種社交‘答案’。”崔永華說,“等孩子們成年后,經(jīng)常覺得自己的人生像在表演。”

張里塵兒子在一年級下學期時休學,被送到一家機構(gòu)做腦神經(jīng)發(fā)育不全康復訓練。幾個月后,張里塵發(fā)現(xiàn)不對勁。“那兒的孩子生活幾乎不能自理,完全不跟人互動。我兒子沒這么嚴重。”

張里塵的兒子是阿斯伯格綜合征,屬于不典型孤獨癥。多次打聽后,他最終找到一家適合兒子的機構(gòu)。經(jīng)過幾年康復治療,他兒子終于學會了如何“得體”地接打電話。

近年來,我國出臺了《殘疾預(yù)防和殘疾人康復條例》《國務(wù)院關(guān)于建立殘疾兒童康復救助制度的意見》等助殘惠殘法規(guī)政策,為孤獨癥患者康復提供了重要保障。

“但是,從整體來看,孤獨癥的康復資源還很有限。突出問題是康復機構(gòu)分布不均、專業(yè)能力參差不齊。”崔永華說。

兩年前的一條新聞,對湯欣舟的刺激很大。王先生3歲的兒子被確診孤獨癥后,家人到處求醫(yī)問藥,最后花了50多萬元才發(fā)現(xiàn)上當受騙。

湯欣舟遇到過一位夫妻,為了幫孤獨癥孩子康復,夫妻倆帶孩子嘗試一些熱門療法,花了幾十萬元,仍然沒效果。

“孤獨癥家庭本來就很難,有些機構(gòu)還借各種名目騙家長錢,真讓人氣憤。”看到孤獨癥家長屢屢被騙,湯欣舟決定采取行動。

2023年11月,她和北京大學第六醫(yī)院精神科醫(yī)生徐凌子成立了心理咨詢工作坊,引入PEERS社交訓練理念。湯欣舟工作日在醫(yī)院接診,周末給孤獨癥家庭做康復訓練和咨詢。截至目前,工作坊已經(jīng)幫助100多個阿斯伯格綜合征患者家庭,有些孩子逐漸恢復社交功能。

PEERS社交訓練體系由美國加州大學洛杉磯分校精神醫(yī)學和行為科學教授伊麗莎白·勞格松首創(chuàng),是目前唯一有循證證據(jù)支持的孤獨癥康復訓練課。其核心是通過真實情景互動鍛煉社交技能,讓孤獨癥患者在團體活動中學會社交規(guī)范。

“為了給孤獨癥兒童真實的生活環(huán)境,我們越來越強調(diào),康復訓練時要營造生活化場景,做捆綁式、沉浸式訓練。”崔永華說。

“孤獨癥的康復治療,越早開始效果越好。”趙夢婕強調(diào)。

——融合——

“怪小孩”的求學之路

最近幾次考試,張里塵的兒子都沒有按時參加。“學校讓我們別參加,免得拉低平均成績。”張里塵說。

嚴重的孤獨癥患者無法上學,有些可以去特殊學校。讓家長頭疼的是,智商大于70的高功能孤獨癥兒童和阿斯伯格綜合征兒童——他們的智商可以在普通學校就讀,但言行又與其他學生格格不入。

“要么被孤立,要么被認為是找茬、沒教養(yǎng),影響教學秩序。最后其他家長寫聯(lián)名信,孩子被學校勸退。”張里塵說。

小豆就是在普通學校就讀的高功能孤獨癥患者。他智商正常,渴望跟人交流,但他不與人對視,跟人打招呼的方式也很“怪”,不是冒出一句動畫片臺詞,就是不停地問:“7加4等于9,對嗎?”

上課時,小豆會突然站起來,繞教室走一圈再坐回去。不到半年,小豆被3所學校勸退。

從事了多年兒童教育、“口袋計劃”創(chuàng)始人吳文雄改變了小豆的求學之路。經(jīng)人牽線搭橋,吳文雄成了小豆的“影子老師”,相當于特教助理、陪讀老師。他陪小豆上課,提醒小豆聽講、做筆記、不要亂跑。小豆的同學好奇地問吳文雄:“叔叔,你為什么陪著他呀?”吳文雄笑著答:“因為他現(xiàn)在需要我。”

小豆初中畢業(yè)的那個夏天,吳文雄陪他參加了畢業(yè)班會。小豆的班長是個女生,成績優(yōu)異。她在發(fā)言時說:“因為班里有一位孤獨癥的同學。我讀了一本關(guān)于孤獨癥的小說,從而理解了這個世界的豐富和多種可能。”

在吳文雄耐心陪讀8年后,小豆考上了大學。“智商正常的孤獨癥孩子,也可以在普通學校順利畢業(yè)。”回顧那漫長的8年,吳文雄語氣堅定地說。

崔永華接診孤獨癥患者已有20多年。他的很多孤獨癥患者學業(yè)有成,有的讀大學,有的讀職業(yè)高中,還有的出國留學了。“他們后來從事汽修、音樂創(chuàng)作、軟件開發(fā)等各種各樣的工作。”崔永華說。

在吳文雄做“影子老師”的這些年,大部分學校對他很關(guān)照,也有些學校不太配合。他建議有關(guān)部門出臺相關(guān)舉措,為“影子老師”在校內(nèi)陪讀提供一些政策依據(jù)。“比如,允許我們在特定時間入校,開設(shè)在學校食堂用餐的綠色通道。”

“我們最容易忽略的就是不典型孤獨癥兒童。他們智商沒問題,可以在普通學校上學。但經(jīng)常被忽視甚至被誤解,變成大家眼中的怪小孩、搗蛋鬼。”崔永華希望在全社會普及孤獨癥知識,爭取更多包容、理解和共識。“學校和社會共同關(guān)注孤獨癥小孩,多幫助他們,不要否定他們的未來。”

趙夢婕呼吁,社區(qū)應(yīng)為孤獨癥家庭提供一些照料服務(wù)和心理支持,讓孤獨癥兒童的家長“喘口氣”。

湯欣舟不定期舉辦“孤獨癥家長互助營”公益活動。“我們想讓家長的需求被看見、情緒被釋放,彼此鼓勵和支持,讓孤獨癥孩子的家長不孤獨。”

在兒子被確診的第六年,張里塵成為家長互助營的講師,用心理知識為焦慮的家長們紓解情緒。“因為自己淋過雨,所以想為別人撐一把傘。”張里塵說。

最近,張里塵時常收到孤獨癥少年的來信,他會仔細閱讀、認真回復。“給孤獨癥孩子做心理咨詢的人太少了。我想以后開個解憂雜貨鋪,帶孤獨癥孩子去路邊擺攤,做體力勞動,體驗簡簡單單的生活。”張里塵說。

吳文雄發(fā)起的“口袋計劃”,每周日舉辦一場公益讀書會,邀請孤獨癥孩子和普通孩子一起閱讀。“除了嚴重的孤獨癥,大多數(shù)孤獨癥孩子和普通孩子并非截然不同,他們就像海水和沙灘,交匯成海岸線,共同構(gòu)成了人間的潮起潮落。”吳文雄說。

(文中張里塵、小豆為化名)

【記者手記】

養(yǎng)育孤獨癥小孩,不是一個人在戰(zhàn)斗

代小佩

不久前,北京兒童醫(yī)院精神科醫(yī)生湯欣舟又在北京發(fā)起了一次家長互助營活動。

讓她驚訝的是,活動名額24小時內(nèi)就被搶空了,甚至一些外地家長也想飛到北京參加活動。巨大需求背后,藏著孤獨癥孩子養(yǎng)育者的艱辛和期待。

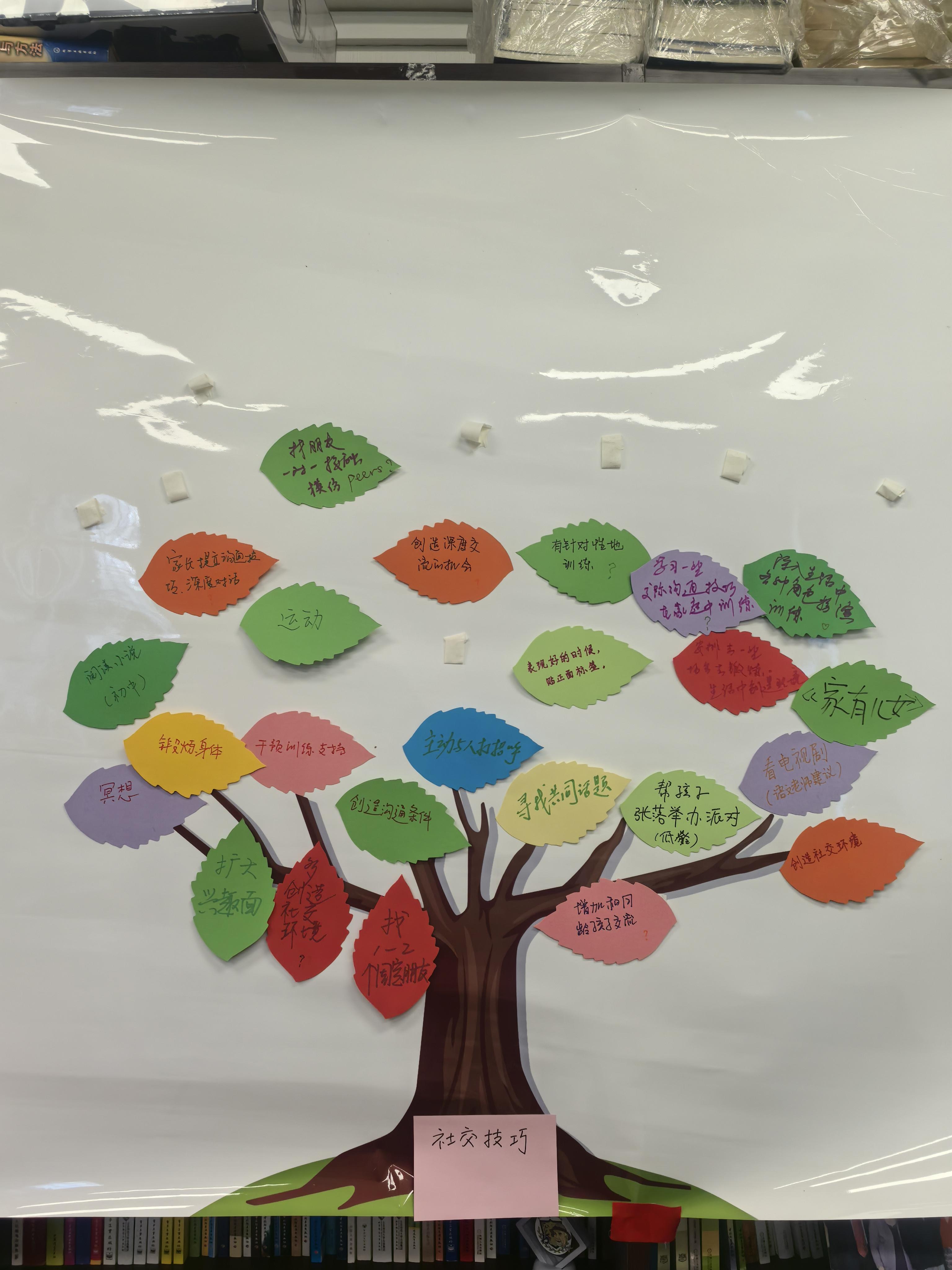

在活動現(xiàn)場,家長們互相交流養(yǎng)育孤獨癥孩子時遇到的種種問題。在分組討論后,家長們投票選出了最棘手的兩個問題:如何培養(yǎng)孩子的社交技巧?如何為孩子創(chuàng)造寬松的成長環(huán)境?

家長們結(jié)合自身養(yǎng)育經(jīng)驗給出答案。我觀察到,第二個問題的答案很相似——大多數(shù)家長的答案最終都指向自己。比如,家長要有良好的生命狀態(tài),家長要自我成長,家長要學會自我接納。

養(yǎng)育一個孤獨癥孩子,是一場漫長的精神馬拉松。

在這個過程中,家長的自我和解是一劑良藥。

孩子剛被確診為孤獨癥的家長,通常震驚、痛苦又無助。聽到陌生小孩彬彬有禮喊一聲“叔叔好”“阿姨好”,他們心里會咯噔一下:為何我的孩子不能這樣?難道我要因此被束縛一生?

當他們逐漸接納孩子,接納生活本身的樣子,把自己從痛苦中拔出來,就看到了不一樣的景象。

就像一位孤獨癥家長跟我說的:“我的兒子有阿斯伯格綜合征,我想明白了,他不過是有一個漫長的童年。孤獨癥孩子的家長,也要允許自己有一個漫長的童年。認真照料孩子,又保持童真心態(tài),一切可能沒那么糟。”

時間也是不錯的療愈師。在養(yǎng)育孤獨癥孩子的過程中,一些家長逐漸擺脫痛苦,甚至笑談這段人生。其中一位家長的話讓我非常感動:“悉心養(yǎng)育,靜待花開。無論如何,我們總有辦法陪伴孩子長大。”

當然,這不是一個人或一個家庭的戰(zhàn)斗。一位養(yǎng)育孤獨癥小孩已經(jīng)13年的父親告訴我,孤獨癥小孩的養(yǎng)育者不要一腔孤勇,要盡可能去尋找資源,比如醫(yī)學救助、公益活動、政策福利、社會包容等。只有團結(jié)協(xié)作、互相扶持,才能為孤獨癥孩子開拓更加廣闊的人生。

除了家長抱團取暖,越來越多的社會力量參與其中。一些地方已經(jīng)提出,推進普通教育和特殊教育融合,逐步建立助教陪讀制度。

在今年的全國兩會上,全國人大代表、遼寧省遼陽市特殊教育學校教師李紫微建議,通過加大課程開發(fā)力度、開辦職業(yè)培訓班、完善職業(yè)學校辦學體系等,讓大齡孤獨癥人士掌握一技之長,幫助他們更好地融入社會。

善意在全社會傳遞。有些企業(yè)發(fā)起了孤獨癥友好日活動,一些熱心的創(chuàng)作者繪制了《孤獨癥友好指南》,幫助解決孤獨癥患者出行難問題。

目前,孤獨癥的病因仍不清楚,不過全球范圍內(nèi)的相關(guān)專家都在加緊研究。隨著人工智能技術(shù)發(fā)展,一些研究機構(gòu)也在探索利用人工智能輔助孤獨癥診斷和干預(yù)。

或許很多研究離臨床還比較遠,但仍然讓孤獨癥家庭充滿力量。孤獨癥家庭感受到的不僅是科技的進步,更是人性的溫度。