科技日報記者 龍躍梅 通訊員 鄭鈺

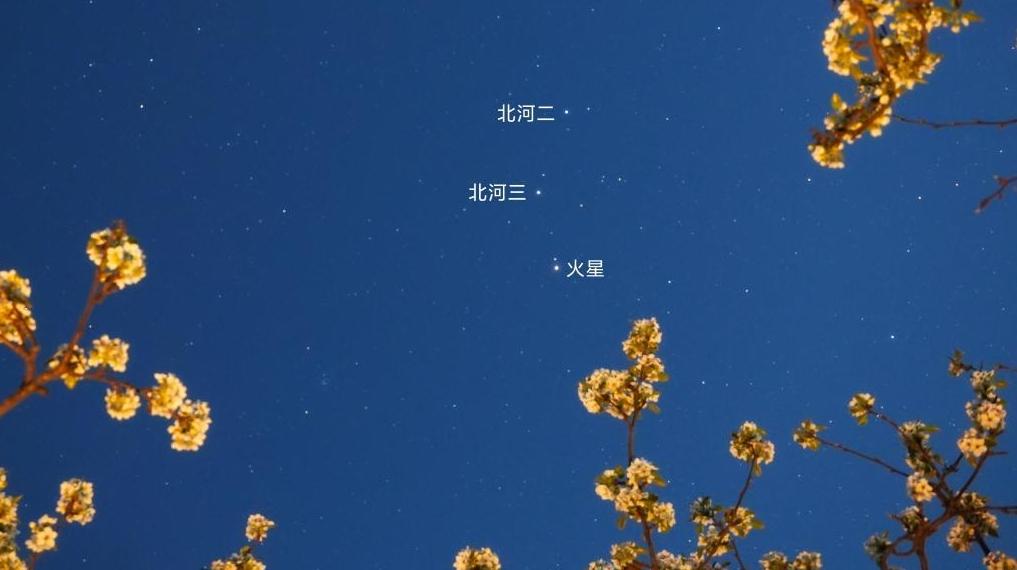

南海之濱,清晨的薄霧中,漁民老李正站在智慧養殖平臺上查看魚群狀態,平臺搭載的智能養殖、監測系統實時跳動著水溫、鹽度等數據。

從能抵御17級臺風的深遠海養殖平臺,到畝產提升17%的南美對蝦新品種“中興2號”,近年來,中山大學開展有組織科研,科技成果不斷從“書架”走向“貨架”,從“校園”走向“產業園”,助力海洋牧場高質量發展。

養防兼治助攻養殖種業關

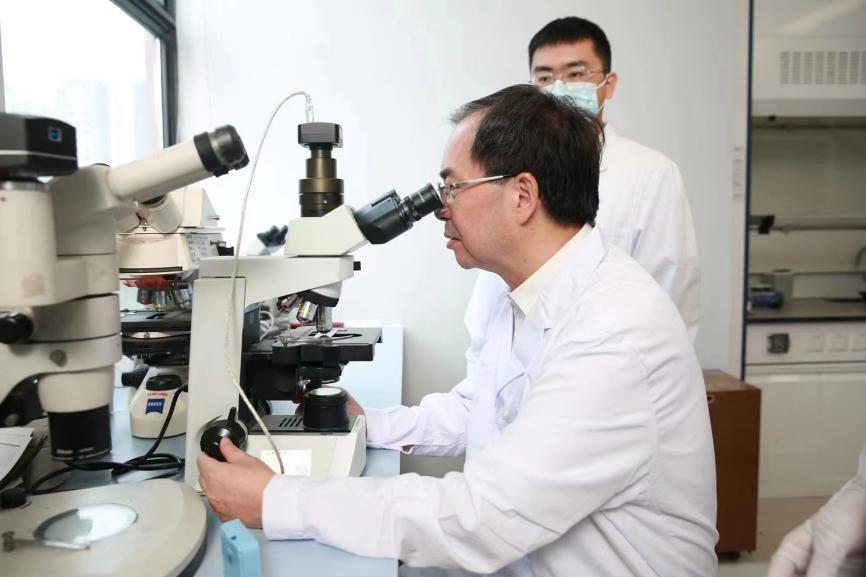

“凡納濱對蝦‘中興2號’和‘海景洲1號’是我們通過分子育種技術培育出的南美對蝦新品種。”實驗室里,中山大學教授何建國團隊正在通過遺傳學和分子生物學的交叉研究,解析海洋經濟動物的基因組。

解析之后,何建國團隊對品種進行遺傳評價,為海洋牧場提供優質種苗。“‘中興2號’具有更強的抗病性,且生長速度快,個體均勻,成活率高,養殖成活率相較上一代提高10%以上,畝產提高17%以上。‘海景洲1號’具有更高的存活率,生長速度較快,能夠更早達到市場銷售規格,具有較強的抗病能力,能夠適應不同的養殖環境。”何建國介紹。

養魚先養苗,好苗出好魚。中山大學積極承擔廣東省農業農村廳鄉村振興戰略種業振興專項水產專項3項、“十四五”廣東省農業科技創新九大主攻方向“南美白對蝦種質創制與產業化”項目,開展鱖魚、羅非魚、石斑魚、南美白對蝦等海水養殖品種選育和推廣示范。

保障優質種苗培育的同時,中山大學同步推進健康養殖關鍵技術創新。在珠海海鱸養殖基地海鱸魚苗放苗現場,布置了8臺自主研制的魚類疫苗注射接種裝備,在4個小時內為6萬尾海鱸魚苗注射了海鱸虹彩病毒和海豚鏈球菌二聯滅活疫苗。

科技賦能“藍色糧倉”建設

技術創新,為廣東省現代化海洋牧場建設注入強勁科技動能。中山大學牽頭設計研發出多種適應不同養殖需求和海況的深遠海養殖平臺。

“湛農1號”是國內首個自主升降的座底桁架式智能養殖平臺,具備安全性、漁業性、經濟性、環保性等四大突出特性。2024年,“湛農1號”成功抵御了17級臺風“摩羯”的正面沖擊。去年8月,成功投放至江門臺山川島烏豬洲高冠海域的“臺山1號”,以“大數據+AI”創建了全國領先的智慧養殖模式。

“相對深遠海養殖平臺的研制推廣,我們同時也在進行海洋牧場模式的構建以及海洋牧場監測預警系統這一類‘軟’平臺的建設。”南方海洋實驗室工作人員告訴記者。

那么,“軟”平臺又該如何以數字技術賦能海洋牧場建設?

在珠海市大小蜘洲島海洋牧場,中山大學海洋科學學院教授來志剛團隊的海洋牧場預報系統正在為其保駕護航。“我們建立了高分辨率海洋環境數值預報模型系統,實現了對海流、海浪、溫度、鹽度等要素的實時預報,進一步正在構建有關葉綠素和營養鹽等生態要素的預報模型。”來志剛介紹。

據了解,近年來,中山大學還實現了環境監測數據發布與可視化平臺的初步開發,構建多套預測模型系統,能為牧場預防海洋動力和生態災害提供預警信息,為牧場選址和養殖管理等提供支撐。

政產學研協同賦能海洋經濟

生產、組裝、調試,江門市新會區,“珠海琴”主體正在加緊建造。“珠海琴”由中山大學海洋工程與技術學院和南方海洋實驗室聯合設計、廣東大麟洋海洋生物有限公司投建。

廣東大麟洋公司董事長蔡春有介紹,在珠海市政府的支持下,“珠海琴”從首次亮相到正式開工建造,不過一年時間。

項目快速落地的背后是中山大學積極響應廣東省現代化海洋牧場建設號召,圍繞海洋牧場相關產業領域開展關鍵核心技術攻關,創新產學研合作模式,加速推動科技成果轉化、孵化,助力一座座“藍色糧倉”崛起。

學校研發,企業轉化。“珠海琴”的設計建造方案得到市場廣泛認可,目前已與省內外多家企業簽訂定制合同,將在我國南方多個地區的海域推廣應用。

“‘珠海琴’創新采用‘保種育種+深海養殖’雙模式,不僅提升魚類品質與產量,更為石斑魚等高價值品種的種業攻關提供平臺支撐,很符合市場需求。”蔡春有說。

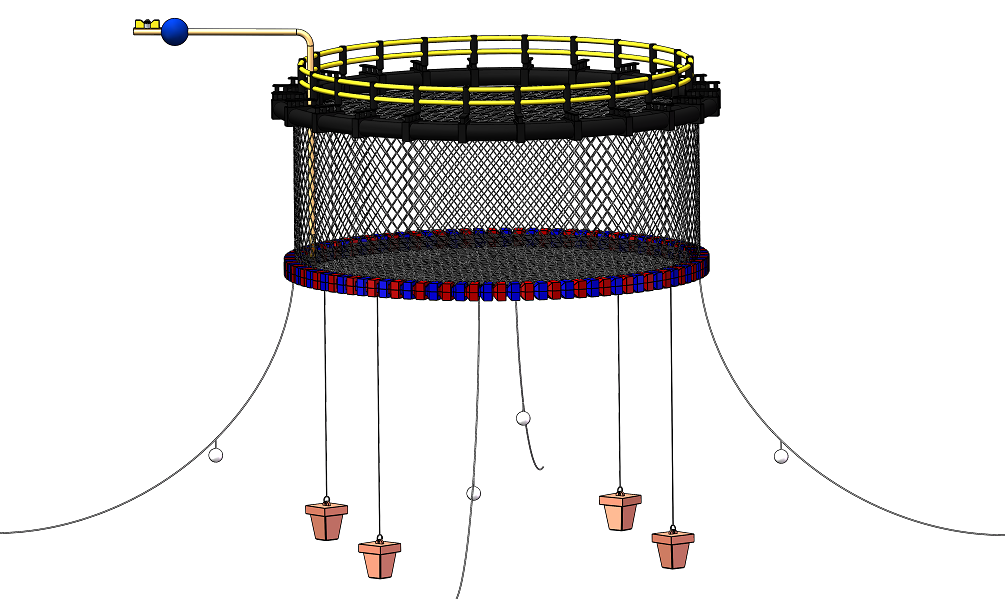

對漁民老黃來說,海洋工程與技術學院研發的新型可升降重力式網箱讓他不必再在臺風天提心吊膽,“以前的網箱沒有辦法全部沉入水下,常常傾斜或者側翻。”老黃說。

“針對這個問題,我們設計出新型可升降重力式網箱,在臺風工況下,通過氣囊升降將網箱下沉至水面以下5-10米,能有效保障網箱本身和魚的安全,具有抗風浪能力強、安全性高、可規模化推廣應用等特點。”項目負責人海洋工程與技術學院教授許亮斌介紹。

2023年以來,中山大學圍繞海洋牧場全產業鏈,組織相關10余個院系專家團隊,通過跨學科研討20余次,先后赴湛江市、珠海市、山東省煙臺市海洋牧場優勢企業開展實地調研,凝練海洋牧場關鍵技術難題,形成了一系列關于建設現代化海洋牧場的方案。

(中山大學供圖)