科技日報記者 王菲 侯萌

12月4日上午,科技日報記者隨“高質量發展調研行”浙江主題采訪團從金華市浦江縣城出發,沿著浙江最美自駕公路S219一路向北,來到了浦江縣虞宅鄉新光村。在新光村“廿玖間里”項目所在地,鄉村“運營官”陳青松向記者講起了他與新光村的故事。

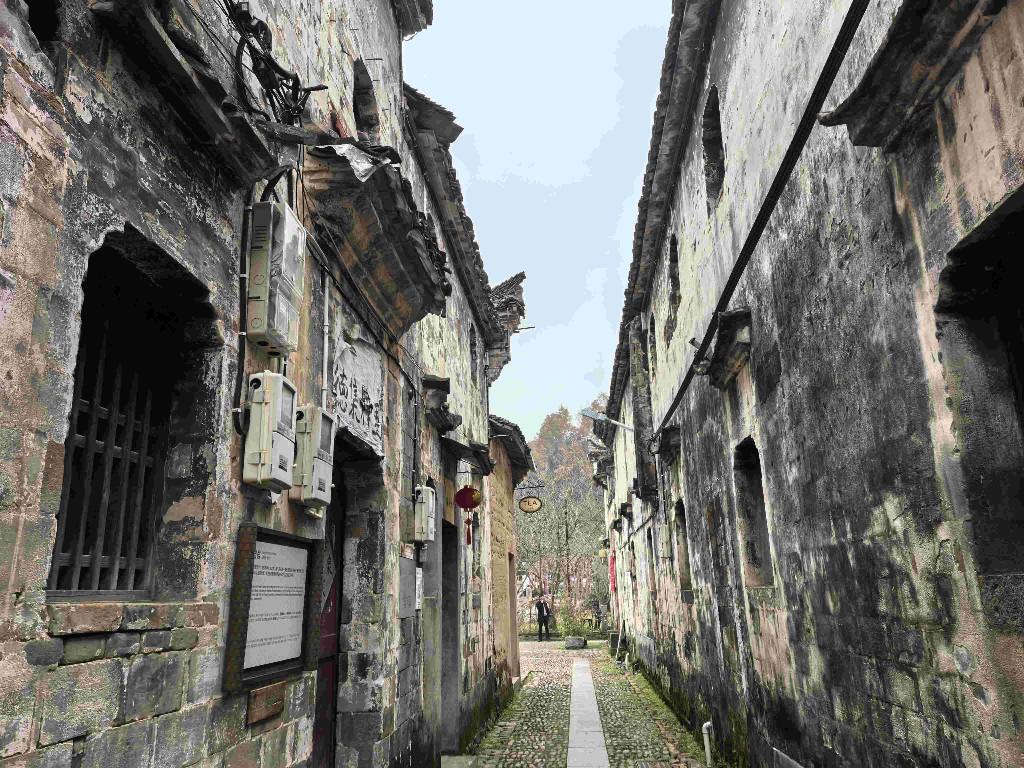

“走在我們‘廿玖間里’感覺很輕松吧,這就是我一開始想要營造的氛圍,就像我名字的諧音一樣。”陳青松介紹,新光村是個古村落,村里的靈巖古莊園始建于清朝乾隆年間,號稱江南“喬家大院”,“廿玖間里”基地以其所在的四合院共有29間房子而得名。然而,當他10年前來此考察時,村里僅剩28位村民,并且以老人小孩居多,就是所謂的“空心村”,那種孤獨感油然而生。由于這里交通方便、民風樸實、環境優美,陳青松最終還是選擇在這里落腳,開始了青山綠水間的創業生活。

一開始,陳青松給項目的定位就是以文創興鄉村,在引入創客時制定了16條標準,包括個人學歷、才藝、社群、是否做公益等。“引進創客的時候,我們不允許他們賣批發貨,只允許原創的、手工的、非遺的業態進入。”陳青松說,他們還不允許討價還價,推廣“掌柜不在,自助購物”,店里的所有商品都明碼標價,可以掃碼自助購物,推動誠信鄉村建設。

走在新光村,音樂會演唱正酣,旅游業發展正熱。在該村黨群服務中心,“全國生態文化村”“中國新鄉村音樂演藝交流基地”“國家級鄉村旅游創客示范基地”等榮譽牌匾已布滿一整張墻。77歲的“老村長”朱玉堂當起了導游,正帶著游客觀覽這座旅游“明星村”。

浦江新光村“廿玖間里”項目自2016年1月開始試運營,游客接待量一路攀升,近兩年年均接待量已破百萬人次。項目共引入大學生創客51名,非遺傳承人8名,促進回鄉青年82人在家創業。新光村也從曾經只有28位留守村民到現在已有一半人搬回村里,全村有商鋪50余家,民宿農家樂38家,村集體經濟從兩三萬元增長到近200萬元。

虞宅鄉黨委書記毛悅告訴記者,這幾年,新光村返鄉入鄉創業者超過了100位。古老村落與現代創意巧妙融合,形成了鄉村運營的概念,并成為激活鄉村文旅融合發展的“智力引擎”。

目前,以“青創”為主打的文旅深度融合發展模式已輸出到安徽、福建等地的50余個鄉村。陳青松表示,他前前后后調研過1000個鄉村,以“空心村”居多。他打算將鄉村CEO和鄉村運營官這一模式進一步推廣,讓那些“空心村”重返繁華不孤獨。

(科技日報記者 王菲 攝)