科技日報記者 王迎霞?通訊員?荀曉赟 于浩 李思穎

曾經“苦甲天下”的寧夏六盤山區,脫貧摘帽不是終點,而是新生活新奮斗的起點。為發展提供硬核支撐的,是當地的特色產業。

7月19日至21日,由寧夏農林科學院園藝研究所主持實施的“寧夏六盤山區農業特色產業提質增效關鍵技術集成與示范項目”,迎來了一行十人的專家調研團。他們既看進展,也找問題。要讓“卡脖子”變成“撒手锏”,科技特派團為當地強力助攻。

這是由中共中央組織部指導、科學技術部立項、國家鄉村振興重點幫扶縣區科技特派團參加實施的國家重點研發計劃部省聯動項目,專為重點幫扶縣區做足、做活、做精彩“土味文章”而設。

有了“科技芯”,各課題組任務逐項落地,有序推進,升騰起新的希望。

惠民課題走進國家重點幫扶縣

在固原市西吉縣硝河鄉的冷涼蔬菜產業綠色高效關鍵技術集成與示范基地,映入眼簾的是各類作物深淺不一的綠色,煞是喜人。

課題負責人之一、寧夏農科院園藝研究所副研究員馮海萍的介紹,單是甘藍,就有“中甘21”“春甘6號”“圓寶2號”“綠博特”等26個品種。

發展冷涼蔬菜產業,西吉縣具有得天獨厚的條件,但也面臨著優質專用品種普及率不高、病蟲害多發、機械化標準化程度低等瓶頸問題。

“我們篩選出適合當地種植的豐產優質且耐貯運的辣椒、青花菜、娃娃菜、甘藍、芹菜品種,研發集成辣椒、青花菜、娃娃菜滴灌式水肥一體化精量灌溉施肥、主要病蟲害綠色防控等技術,形成了綠色高效栽培技術體系。”馮海萍說。

課題承擔單位寧夏國豐農業發展有限公司,總經理代國喜是一名科技特派員。“對癥下藥效果就是好!”望著綠油油的菜地,他聲音洪亮。

“做給農民看,帶著農民干,幫著農民賺。”代國喜憧憬道,“通過在硝河鄉和興隆鎮建立示范點,我們力爭實現化學農藥使用量降低15%以上,畝產量提高15%以上,優質果率達到80%以上,經濟效益提高20%以上。”

這樣的惠民課題,在5個國家鄉村振興重點幫扶縣區均有設置,主要由當地選推法人科技特派員企業承擔。

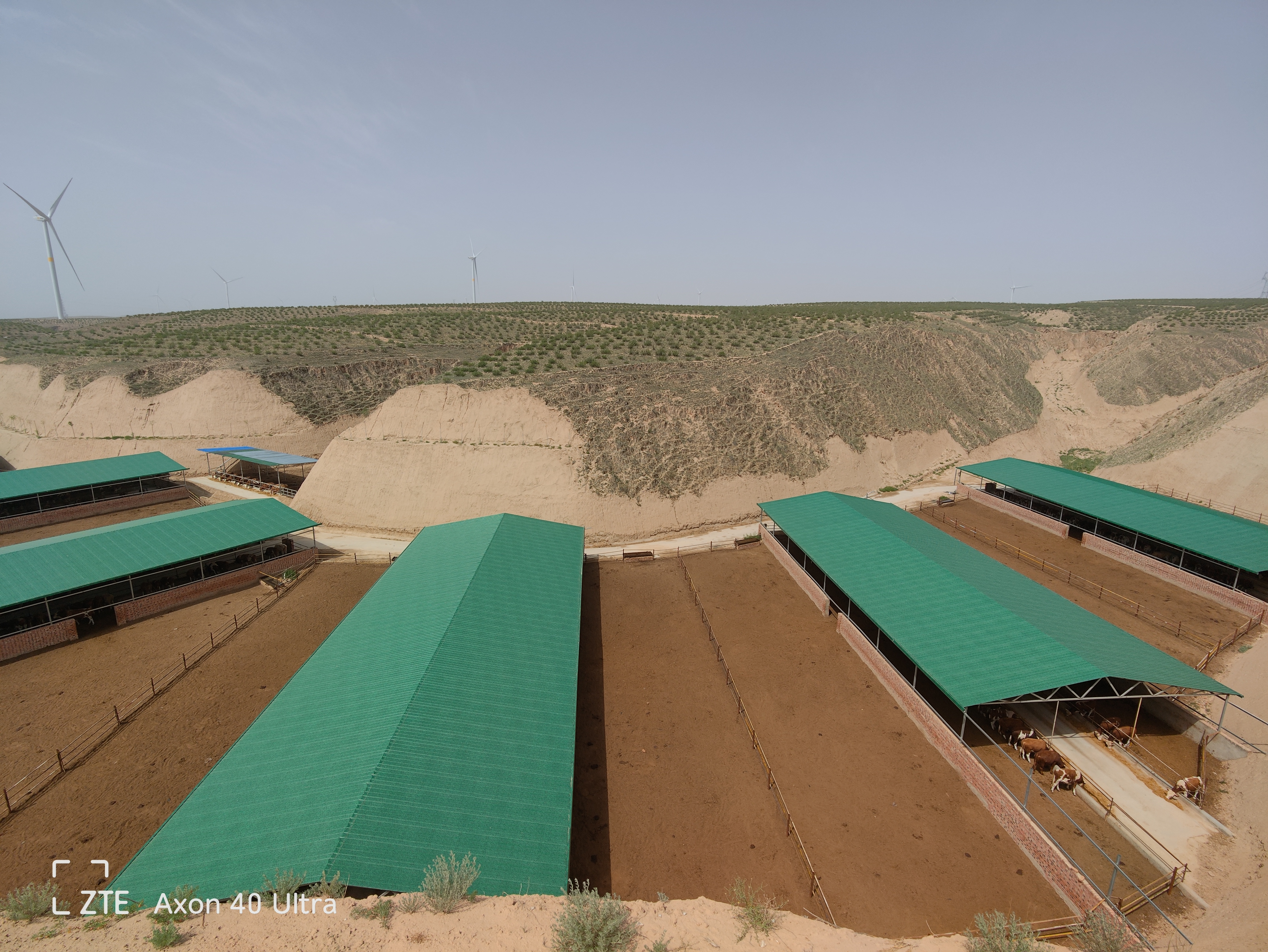

吳忠市同心縣的肉牛,中衛市海原縣的小雜糧,固原市原州區的馬鈴薯,吳忠市紅寺堡區的黃花菜……現代化圈舍內,肉牛膘肥體壯,田間地頭,作物生機勃勃。

項目實施期為2022年10月到2025年3月,共30個月。這是一場攻堅戰,也是持久戰,寧夏同心縣伊楊現代牧業有限公司、寧夏錦彩生態農業科技發展有限公司、雪川六盤山食品(寧夏)有限公司等企業,全心全意與農科院專家打起了配合。

“依據項目和課題實施方案,各課題工作已全面鋪開,有些工作取得了階段性成果。”項目主持人、寧夏農林科學院園藝研究所研究員謝華說。

科學機制助推課題任務抓落實

“要想項目實施好,機制保障很重要。”寧夏農林科學院動物科學研究所所長、國家肉牛牦牛產業技術體系崗位科學家梁小軍坦言。

作為同心縣肉牛小雜糧產業提質增效關鍵技術集成與示范課題主持人,梁小軍向組織部統領的科技特派團工作“借東風”,科學建立五項機制,助推課題任務落實協調。

“首當其沖是‘雙組長’機制。”梁小軍告訴記者,同心縣成立了以縣委組織部部長和科技特派團團長為組長,課題負責人和縣農業農村局、科技局主要負責人為成員的工作協調領導小組,全面負責科技特派團工作與課題任務互促共推事宜。

協同配合機制,依托科技特派團肉牛、谷子產業組,從全縣抽調科技人員參與,組建了肉牛、谷子產業協同配合小組;示范引領機制,建立了下馬關鎮三山并村小雜糧種植科技幫扶示范點、河西鎮旱天嶺村肉牛養殖科技幫扶示范點;動態調度機制,每月對科技幫扶工作進行一次調度,以工作清單化及時掌握任務推進情況;人才培養機制,建立“師帶徒”制度,實現專家與本土技術人員結對指導。

在寧夏科技特派員創業指導服務中心主任楊勇軍看來,用好用活人才,凝聚工作合力,加快農業科技成果轉化推廣,示范帶動農業增產農民增收,這也是對科技特派團“組團式”幫扶助力鄉村振興最好的詮釋。

遵循這樣的理念,同心縣科技特派團三次擴容了專家團隊——第一次,自治區外專家5人;第二次,產業鏈環節專家和區內專家至17人;第三次,全縣實現22名專家全產業鏈覆蓋。

目前,同心縣課題第一階段工作已經順利完成,共形成相關專利6項,培訓科技人員和農戶1000余人次。

“我們的目標是建立年存欄2000只以上的肉牛核心科技示范基地,綜合經濟效益提高15%以上,帶動脫貧農戶500戶,戶均增收至少1萬元!”寧夏同心縣伊楊現代牧業有限公司總經理、科技特派員楊堅信心滿滿。

服務項目突出帶動盯成效

盛夏時節,寧夏山川處處寫滿科技特派團指導幫扶的故事。

今年3月30日項目啟動會后,自治區召開“寧夏六盤山區農業特色產業提質增效關鍵技術集成與示范項目”實施方案及年度工作計劃咨詢會,進一步強化項目主持單位與課題主持人的“交賬”意識,為項目順利實施奠定了基礎。

“各課題基地現場管理良好,成效顯著。”7月中下旬的項目調研及課題“曬比促”活動中,寧夏科技廳農村科技處處長徐小濤表示。

在中衛市海原縣,建立小雜糧核心示范基地300畝,引進10種小宗糧豆作物96個新品種進行種植鑒定;安排小雜糧土壤擴蓄增容抗旱栽培試驗7組;谷子滲水地膜波浪式機穴播等6種技術示范各20畝;小雜糧輻射推廣基地在賈塘鄉雙河村落實示范帶動戶274戶。

在吳忠市紅寺堡區,確立了兩個核心科技示范基地,計劃引進的13個不同熟期黃花菜新品種、4個套種瓜菜品種全部到位并定植120畝,栽培品比試驗全面展開;黃花菜栽培技術集成試驗全面展開:高效套種等4項關鍵技術集成實施,智能殺青技術方案出爐。

在固原市原州區,初步構建了“政府引導+科技支撐+地方農牧和科技部門助力的科技特派團(鄉村振興指導員)+企業運作+薯農聯動”的技術推廣模式,組建起一支高效工作團隊,初步開發出馬鈴薯特色加工新產品1個,建立馬鈴薯和肉牛核心示范基地各1個。

“接下來的工作,要突出對群眾尤其是單獨經營生產戶的支撐帶動情況,切實做到項目及課題要求的成效。”調研組指出。

楊勇軍認為,科技特派團“組團式”服務應該下功夫把成熟的品種、技術、管理模式在全縣適宜地區推廣,讓更多群眾受益。另外,在今年特殊的氣候條件下,還要采取更多技術措施,帶動農民增收。

“就像雪川六盤山食品(寧夏)有限公司的宗旨‘科技雪川,點亮中國薯光’,給人印象深刻。”謝華說,“相信有了科技的加持,六盤山區農業特色產業一定能夠走出一條康莊大道。”

(科技日報記者 王迎霞?攝)