-

-

5月18日是國際博物館日,今年博物館日的主題為:“博物館、可持續性與美好生活”。近年來,參觀博物館成為人們的一種生活方式,博物館已成為人們文化休閑的重要場所和追求美好生活的重要印記。博物館里的科技因素也逐漸凸顯,科技主題展覽數量和質量不斷提升,科技手段在展覽服務中的應用也更加成熟。

國際博物館日丨科技力量讓博物館“炫”起來

-

-

5月8日下午,國務院聯防聯控機制召開新聞發布會,介紹新冠疫情不再構成“國際關注的突發公共衛生事件”后的防控工作。 目前,我國主要新冠病毒流行株已經變成XBB系列變異株。這一變異株的傳播力和致病力如何?全國都在“咽喉炎”是二陽的癥狀嗎?后續應如何防控?與會專家一一作出解讀。

“五一”后未出現規模性疫情 國務院聯防聯控機制回應熱點問題

-

-

2023年“五一”假期,文化和旅游行業復蘇勢頭強勁,全國假日市場平穩有序。經文化和旅游部數據中心測算,全國國內旅游出游合計2.74億人次,實現國內旅游收入1480.56億元。旅游消費市場火爆帶動服務消費快速恢復,消費潛力明顯釋放。

2.74億人次,1480.56億元!“五一”消費數據亮眼

-

-

在“繞、落、回”三步走戰略規劃畫上句號后,我們的探月步伐跨入一個新階段——建設月球科研站。4月25日,中國探月工程總設計師、深空探測實驗室主任吳偉仁院士在2023年“中國航天日”第一屆深空探測(天都)國際會議上披露了國際月球科研站建設方案。

封面新聞丨國際月球科研站來了,2028年前將建成基本型!

-

-

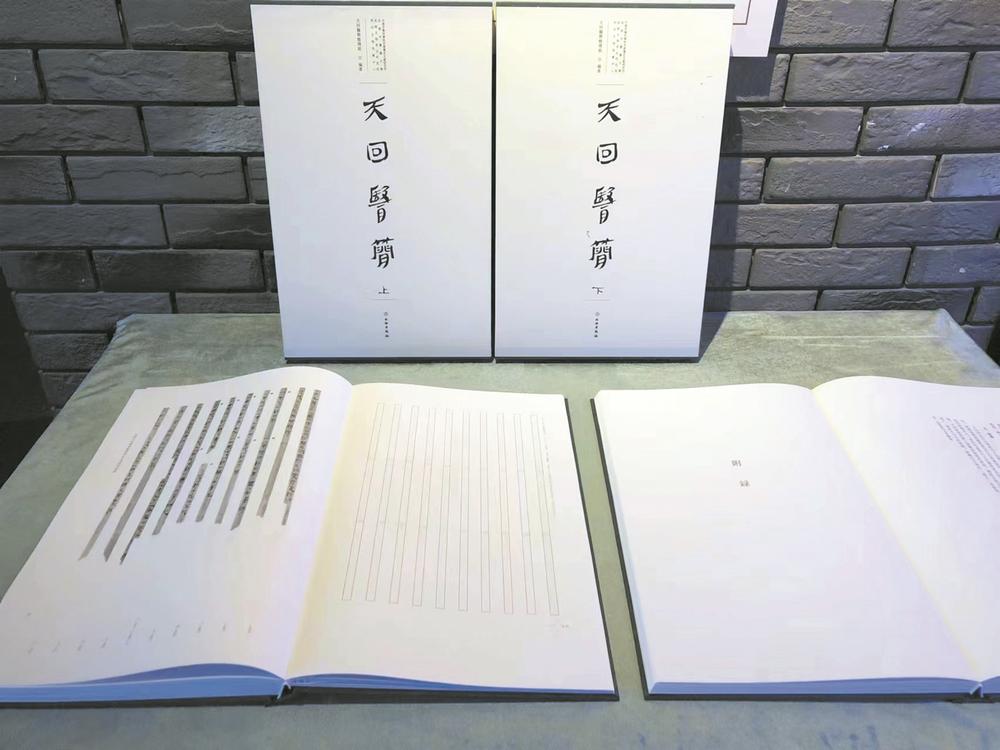

2012年,成都天回鎮老官山漢墓出土大量醫學簡牘,由此開始了多個部門參與推動的、以“天回醫簡”為名的簡牘研究整理工作。經過近10年的努力,《天回醫簡》日前已由文物出版社正式出版。

封面新聞丨意義重大!《天回醫簡》重現世 或為失傳扁鵲醫書

-

-

近日,2023年我國經濟首季報出爐:國內生產總值(GDP)284997億元,同比增長4.5%。面對嚴峻復雜的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務,中國經濟開局良好。如何持續擴內需、強信心?國家發改委在4月19日召開的新聞發布會上回應熱點。

封面新聞丨一季度經濟發展開局良好,發改委釋放重要信號

-

-

在地球上建設一個與月球、火星等真實宇宙空間環境相似的“地面空間站”能實現嗎?能!在哈爾濱工業大學,一個可以綜合模擬多類空間環境因素、具有國際領先水平的“地面空間站”已經誕生了!

封面新聞丨報告天宮,這里是“地面空間站”!

-

-

每年4月18日是聯合國教科文組織確立的“國際古跡遺址日”,今年國際古跡遺址日的主題是“變革中的文化遺產”。 數據顯示,2018年至2022年,累計1.46億人次“打卡”國家考古遺址公園。這些名勝古跡,你“打卡”了嗎?

國際古跡遺址日丨這些名勝古跡,你“打卡”了嗎?

-

-

今天是第35個“世界血友病日”,主題為“人人可及:預防出血”,旨在提高全社會對血友病的關注和支持,科學防治出血,優化防治策略,提高規范診療能力和照護管理水平,促進人人享有治療的機會。

世界血友病日丨科學防治 讓生命不再“易碎”

封面新聞丨今年以來第8次沙塵天氣來襲 影響約4.09億人

-

-

在廣東省深圳市坪山區新能源汽車產業園,全國首個全裝配式智能建造的摩天工廠將于本月交付使用。作為“工業上樓”項目,為促進制造業轉型升級,提升城市土地利用率提供了示范性解決方案。

封面新聞丨破解“用地難”!全國首個全裝配式摩天工廠來了

-

-

4月4日,京杭大運河黃河以北段(自北京市東便門至山東省聊城市位山閘)707公里全線貫通實現有流動的水。這是繼2022年經補水實現百年來首次全線水流貫通后,京杭大運河再次全線通水,將進一步發揮南水北調東線工程綜合效益,持續推進華北地區河湖生態環境復蘇和地下水超采綜合治理。

封面新聞丨京杭大運河再次全線通水,國家水網加快構建

-

-

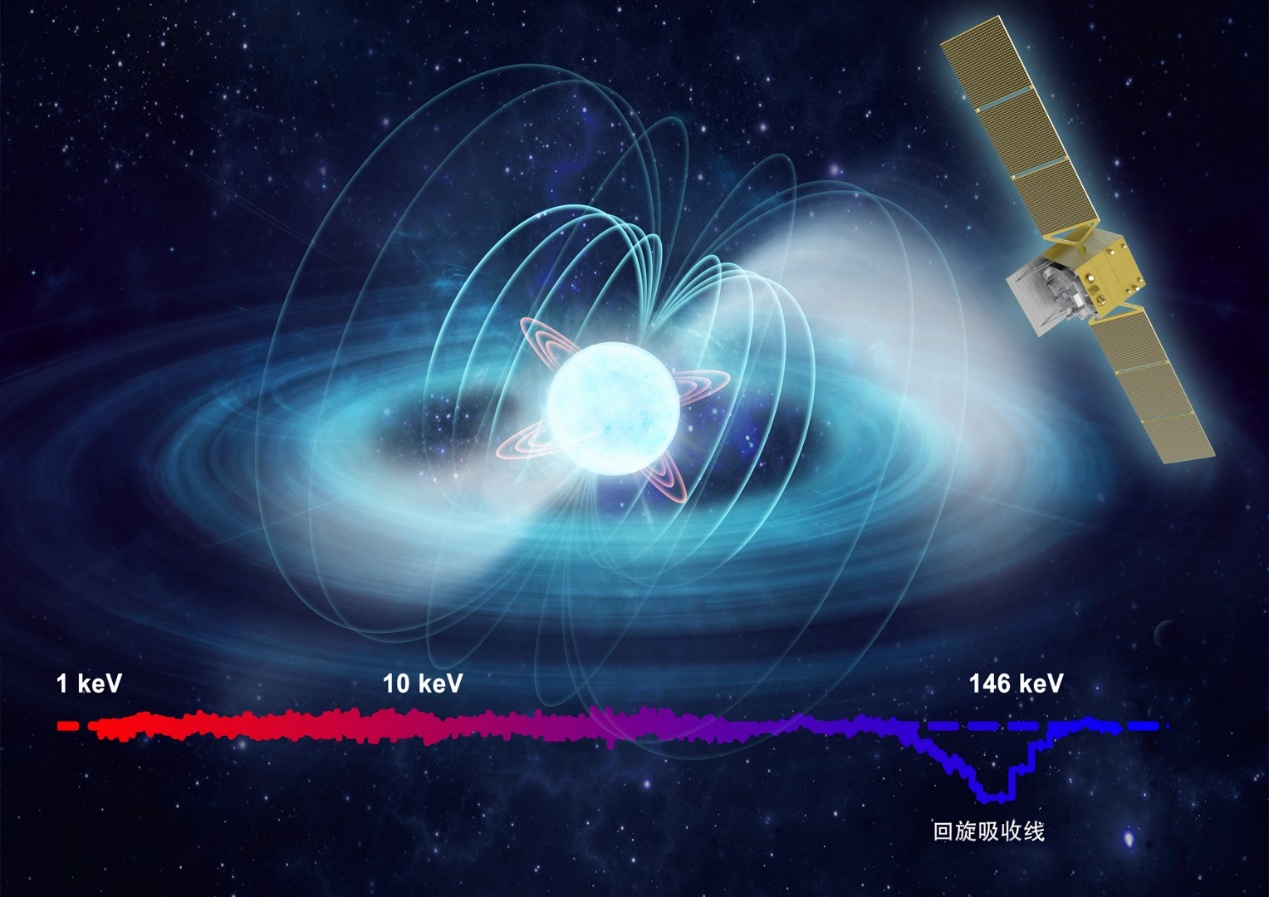

日前,中國的“慧眼”衛星與“極目”空間望遠鏡聯合,精確探測到了這個千年一遇的伽馬射線暴,并取得重要科研成果。

封面新聞丨千年一遇!“慧眼”“極目”精確探測最亮伽馬射線暴

封面新聞丨多地將再現大風沙塵,植被好轉為何擋不住漫天黃沙?

-

-

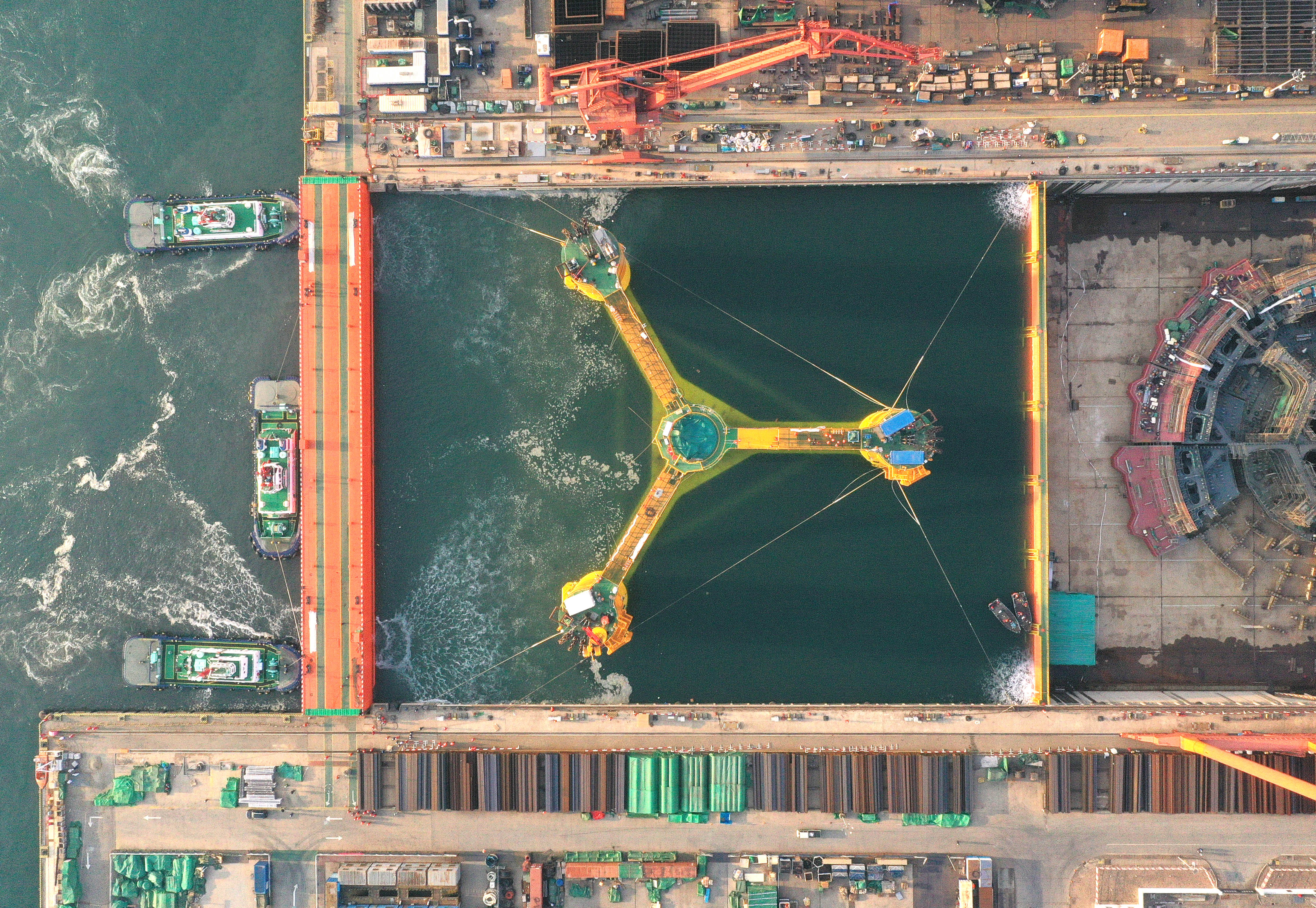

3月26日,中國海油發布消息,我國首座深遠海浮式風電平臺“海油觀瀾號”在廣東珠海福陸碼頭啟航前往海南文昌海域,這標志著我國深遠海風電關鍵技術取得重大進展,海上油氣開發邁出進軍“綠電時代”的關鍵一步。

封面新聞丨“觀瀾”啟航 我國海上風電走向深遠海

-

-

當金星遇上月亮,會出現怎樣的天文景象?今天傍晚,一輪彎彎的月牙將與太陽系最明亮的行星在西南方天空上演一場奇妙的天象——月掩金星。那么,什么是月掩金星?怎樣觀測?真實的金星是啥樣?